|

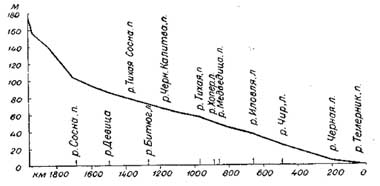

Автор: А.Н-ский (82.200.19.---) Дата: 11-06-04 09:43 Из http://www.novomoskovsk.org/history/p4.htm - здесь типичное некритическое описание, что видно из конца цитаты, выделенного мной (современные интерпретаторы знают лучше "как должно быть", чем те, кто в древности описывал виденное воочию) : Через девять лет после Куликовской Битвы в наших краях побывал смоленский дьякон Игнатий, оставив первое описание реки Дон почти от верховья до устья (1870 км). Со своими спутниками он выехал из Москвы весной 1389 г. в Рязань. Оттуда на четырех судах они проплыли по Оке, а затем эти суда на колесах перевели на верхний Дон и поплыли вниз по реке через разоренный край. Было это путешествие печально и уныло, ибо пустыни всюду, — пишет Игнатий. — Нигде не видно людей — только великая пустыня и множество зверей. Миновали две реки — Красивую Мечу и Быструю Сосну, прошли острую луку у Задонска, прибыли к устью Воронежа. Оттуда же приплыли к Тихой Сосне и видели столпы каменные, белые, дивно же и красиво стоят рядом, как стоги малые, белы же и очень светлы над рекой Сосной (первое точное и красочное описание меловой возвышенности Дивогорья). Также миновали и Битюг, и Хопер, и Медведицу-реку, и горы каменные, красивые (восточная часть Донской гряды), затем не город, скорее городище, и перевоз, и там впервые встретили татар. И тогда нас охватил страх, так как мы вошли в землю татар, а их множество на Дону - реке, как песок. Видели стада татарские, немыслимое множество всякого скота. Из татар никто нас не обидел, только везде расспрашивали нас, а мы отвечали. И, услышав, они нам никакой пакости не делали и молоко давали... Взошли на корабль в устье Дона под Азовом. И прошли устье Азовского моря (Керченский пролив) и вышли на великое море..." Спустя некоторое время начинается заселение и освоение края. Русские крестьяне из-за Оки приходили на плодородные земли, строили селения, а с юга налетали отряды крымских татар, грабили, разоряли, уводили в плен тысячи и тысячи несчастных жертв, на смену им приходили новые трудолюбивые земледельцы, наполняли жизнью пустынные земли — поистине, местность эта покоится на костях наших предков, погибших в борьбе с неистовыми, полудикими кочевниками. Вероятно, к этим временам восходит легенда о разбойнике Урване — грозе Муравского шляха, древнего пути, пролегавшего через наши края из Крыма в Московское государство. Подобно Робин Гуду, он отнимал деньги у богатеев и раздавал беднякам. Говорят, именно им была основана деревня Урванка, от которой взял свое название один из микрорайонов Новомосковска. Земли между Волгой и Доном всегда привлекали иноземных захватчиков. В 1395 г. завоеватель Средней Азии и Золотой Орды Тамерлан вторгся в пределы Руси с 400-тысячным войском и остановился у Иван-озера. Великий князь Московский Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, стал собирать воинов для отпора врагу. Народ шел охотно, и скоро на берегу Оки под Коломной русские преградили путь неприятелю. Целых две недели стоял Тамерлан возле Иван-озера. Наступила дождливая осень, а следом за ней надвигалась с жестокими морозами зима. Людей, привыкших воевать в теплых странах, на просторных равнинах не привлекала холодная лесистая страна. А главное, путь в нее преграждало многочисленное войско, вдохновленное недавней победой над полчищами Мамая. 26 августа Тамерлан повернул назад. Во второй половине XVI в. турецкий султан Селим сделал попытку захвата волго-донской земли, чтобы затем ударить на Астрахань и Казань, зайти в тыл Московскому государству и, завладев водными путями от Черного моря до Каспия и Казани, отрезать русских от Персии и Индии. Вместе с турецкими войсками азовский паша пригнал на перешеек между Доном и Волгой рабов, военнопленных, крепостных турецких крестьян и заставил их рыть донскую землю. Но русские войска под руководством Петра Серебряного нанесли сокрушительный удар туркам и заставили Селима оставить свою затею. Придонье привлекало внимание ученых и исследователей. Западноевропейцы на основе имевшихся данных держались мнения, что две великие реки — Волга и Дон — связаны между собой каналом. Этот канал был даже нанесен на некоторые карты. Итальянский гуманист Юлий Помпоний Лэт около 1480 г. посетил устье Дона, виделся с людьми, жившими на донских верховьях. Известный Паоло Тосканелли, указавший Колумбу морской путь в страны Азии, беседовал во Флоренции с приезжими, обитавшими близ истоков Дона, и оставил о них интересные сведения. У Леонардо да Винчи мы находим записи о Доне. На русском чертеже 1627 г, истоки Дона были отмечены особой раскраской. Иван-озеро было хорошо известно, однако размеры его были сильно преувеличены. http://www.websib.ru/~ecology/proj_2001/novomosk/novomoskovsk.doc - выполнено детьми из Новомосковска, но, в общем-то, сделано неплохо - здесь больше про экологию. Из похожей статьи на экологическую тему из http://vernadsky.dnttm.ru/raboty2003/works/e7/03136.html взят рисунок :  Ройте глубже - выход близко... ройте, ройте... еще ройте... :-)

|